閱讀前請您思考:

作為HR,你是真的想搭建人力資源三支柱,還是想把這個概念傳遞給老板?

1HR的一般發展階段

人力資源的功能定位是在不斷變化中的,大致可分為以下四個階段:

第一個階段是人事階段,主要負責事務性工作。諸如考勤、入離職辦理、社保公積金費用繳納等。

第二個階段是功能階段,HR工作開始以專業模塊劃分。HR功能延伸出更細致專業的分工,并逐漸演化出人力資源的各功能模塊。

第三個階段是業務伙伴階段,也就是近期大熱的HRBP。在華為,HRBP作為一條線,同時還有另外兩條線來支持,就是共享中心SSC和領域專家COE。想要深度耦合到業務中,HR需要助力業務增加土壤肥力,多打糧食。

第四個階段是戰略驅動階段。這個階段,HR要深度參與戰略,以國家為例,我們作為戰斗部隊的一員參與其中,基于國家的人力資源市場現狀,行業的高端分布等去助力戰略的市場洞察和戰略解碼的HR落地。

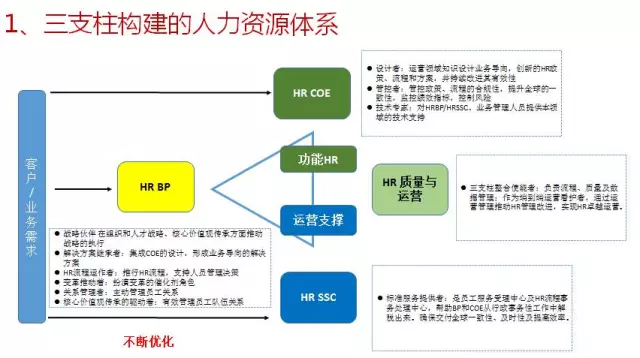

2華為的三支柱角色畫像

(點擊圖片可放大)

華為HR從09年開始轉型,11年開始做人力資源三支柱。今天將重點分析三支柱的人才是什么樣子、他的畫像如何、究竟承擔什么職責等等,使大家對人力資源三支柱有一個合適的定位和界定。

在華為:三支柱想要活下來,必須以客戶為中心。HR的客戶其實就是公司的管理層、員工、骨干等等,HR一定要有以客戶為中心的意識。

將三支柱拆分來看:

COE需要基于組織的管控訴求來識別組織痛點,進行政策設計并論證實施,這要求COE對這個領域的底層邏輯和業務先進實踐有很深的積淀。所以,COE就是設計者、管控者、技術專家。

那BP呢,他們是戰略伙伴、組織人才、核心價值觀傳承者,還有解決方案的繼承者、流程運作者、變革推動者。

最后是SSC,他們是標準服務的提供者。SSC基于流程梳理工作,再結合有序分工,實現高效高質的交付。據我所知,從2017年1月份開始,華為SSC在做組織變革,致力于成為集團運營中心,讓管理者可以隨時看到業務量表。

為了更好地支撐華為產業運作和全球化,HR急需轉變。我們當時要考慮兩點:歷史是什么樣的?業界的最佳實踐是什么?在2011年的時候,我們能模仿、能借鑒、能學習的最佳組織是IBM。

這里有個案例:飛利浦當時組織機構臃腫、管理費用龐大。建立了共享中心后,費用削減了3個億,HR和員工的比例從1:53提升到1:109。和老板匯報的時候,HR只要把這個結果展示出來,價值立刻得到呈現。

對標后,我們做了BP和COE現有事務梳理,及SSC的交付運營,完成了BP和COE的組織設置,優化了BP和COE的管理協同。坦白講,2011年的大動作就是做了共享中心。內容很簡單,就是把一些事情集中至一個運營中心,實現更低的成本,同時提供更有效、更優質、更客戶導向的服務。

2012年左右,共享中心基本建設完成。共享中心整合了運作模式、后勤渠道、HR目標服務群體、服務范圍、技術應用、運營管理、人員設計、選址和服務采購等,構成了一個完整的方法論。

運作模式和渠道獲取方面:華為采用三層交互提供服務。

第一層是內部的W3自助工作平臺。管理者或者員工自助進入平臺發起case和需求。你想看你還有多少配額假期,鼠標一點,系統上就顯示數據;你想了解如何轉檔案,點擊后,按照指引,員工就知道怎么辦了。工作平臺需注意界面引導及流程邏輯,反復審視驗證,確保員工可以清晰地完成操作,避免頻繁升級。親和是華為HR最大的訴求,平臺也邀請了外部顧問一起來做優化實施。

第二層是呼叫中心。其實很好理解,比如有人打電話說不知道為什么收到了一個考勤異常的通知,能不能幫我看一下啊?客服中心的妹子就會回答你。她的回答源自FAQ,這是后臺團隊整理出來的。后端團隊基于政策流程和實踐,整理出初版的FAQ,將HR的部分功能向呼叫中心轉移,提升效率。呼叫中心還做了一個機器人項目,機器人可以基于FAQ回答問題,減少呼叫中心工作量的同時提升服務效率。

當然這需要做好知識管理,華為當時使用與惠普合作的CRM內部管理系統,其具體交付體現為:自助服務、語音溝通和事務處理。

第三層是事務處理中心,該團隊需要不斷優化知識管理并賦能前端,實現問詢類case的閉環。事務處理中心還承擔具體的事務處理,比如具體的員工發薪、卡證管理和社保操作等。

3SSC的服務與設計

定義HR客戶群:高層、一般管理者、員工、HR和外部人員等。

對于每個群體,SSC需要提供什么?例如,高管可能需要及時的動態數據;管理者可能需要某個員工的配置信息;員工需要社保、工資等數據咨詢。我們要定義出服務群體的需求,才能去優化業務提供方式、滿足服務目標。

1、服務范圍:

SSC會基于客戶需求及自身職責定位,整理出業務服務范圍,即什么樣的業務可以納入SSC。為此,我們會去跟各體系的HR做收集和溝通,對業務進行判定。基本方式是制定原則,實施問卷調查,然后組織研討,上述步驟完成后就去澄清業務流程,然后把這些工作落地到SSC各組成部門上,讓他們組織交付。那具體的原則是什么呢?主要是事務性、標準化、清晰定義、文檔化、自動化、可量化、注重指標。

2、技術應用:

這里指基本的系統使用技能,主要是自助服務系統設計、呼叫中心管理、事件管理和知識管理等系統,需要業務、it、顧問共同開發實現。

3、運營管理:

運營管理的應用是在SSC上線后,基于管理者對SSC的訴求,結合外部顧問提供的業界管理經驗,來整理初步的指標庫。具體的運營指標,我們采取如下平衡計分卡:客戶(滿意度、SLA等)、財務(人力預算執行、財務預算執行等),運營(首次問詢閉環率,數據準確率等),學習成長(任職資格率等)。運營的過程中,每周對這些指標進行審視,發現較大問題就立刻成立項目組來實現優化,整體思路跟一般的運營管理和項目邏輯相同。

4、人員配置和設計:

這部分需要解決幾個問題:要多少人?要什么樣的人?人從哪里來?

要多少人:主要基于對納入業務的工作量進行預測,同時配合管理人員投入思考;

要什么樣的人:對不同類別的人員要求不同,但大體都要求相關背景,并對這個工作有激情;

人從哪里來:呼叫中心很多人都是從外部進行招聘,事務中心通過原流程的執行者切入,并補充部分新員工,運營管理類定點獲取業界有經驗人員。

5、選址和服務采購:

選址主要考慮業務規模,人才聚集,以及基礎設施建設。當時華為一度考慮將服務中心向成都遷移,也在馬來設置了共享中心,這都是基于人才供應考慮的。

4從調薪案例看COE、BP和SSC

在調薪問題上,COE會有政策和管理原則:比如遵循預算管控,國家自我管理,加快績優人員工資水平市場競爭力提升,助力增強土壤肥力,多打糧食;

國家層面時間的時候,BP需要進行調薪方案的設計。

比如:(1)基于經營預測,整體調薪包可以在xx萬內;(2)建立代表處導向,做出能夠具體操作的數據和指標來,比如績效為A,CR低于xx%,可以調整到xx%,績效為C人員不調整;(3)組織代表處內部的評議和申報;(4)審批通過后,在發薪日前,組織主管的調薪溝通賦能,確保導向傳遞清晰。

SSC在獲取到審批通過的調薪數據后,會在發薪日調整薪資發放。

總的來說,在華為,人力資源三支柱,就是這樣的一個業務協同方式。

需要再次強調的是,HR三支柱的建立是為了滿足變化的訴求,而不變的只有變化。

這次關于三支柱的分享,只希望大家能感知到一點:新的HR理論或實踐,一定是根植業務訴求,遵循管理常理,在企業某個階段或場景內,帶來它的獨特價值。